Kochen wie in den Kolonien. Eine Anregung für’s kommende Fest

Foto Uwe Schiereck

Bevor Sie, lieber Leser, liebe Leserin sich auch an diesem Weihnachtsfest wieder vorschnell für das übliche, Schäufele und Kartoffelsalat, entscheiden, lassen Sie mich bitte ganz kurz auf mein Erbe zu sprechen kommen. Aus dieser Erbmasse ist mir ein Buch geblieben, das Ihnen gerade in Zeiten allgegenwärtiger Globali-sierung vielleicht ein Stück weit Augen und Gaumen auch für neue, fremde Formen des Genusses öffnen wird. Und wer weiß: vielleicht geben Ihnen die hier vorstellten Speisen auch kleine Anregungen fürs nahe Fest. Ein Tip, sozusagen.

Wenn uns das anspricht – was würde uns dann erwarten? Der Titel des Werkes, auf das ich mich hier beziehe, heißt: „Praktisches Kochbuch“. Verfasst hat es Henriette Davidis. Erschienen ist das Werk 1844, und wurde nach mehreren überarbeiteten Auflagen 1911 von Rudolf Zäch durchgesehen und überarbeitet. Ein außergewöhnliches Werk, 1110 Seiten stark, das seinen Reiz vor allem daraus bezieht, dass es uns, neben vielen anderen nützlichen Hinweisen, und mit dem Einfügen des neuen Kapitels „Die Tropische Küche“ einstimmt auf die Herausforderungen der neuen Zeit.

Geplantes Wappen

Damals hatte auch Deutschland ‚zu guter Letzt‘ einen Platz an der Sonne erobert. Auch Deutschland hatte seine Kolonie. Diese sollte fortan ‚Deutschsüdwestafrika‘ heißen. Viele zog es nun weg aus „unserem übervölkerten Deutschland“ ins ferne Afrika, und so galt es, die Küche des ‚Gastlandes‘ den neuen Siedlern nahe zu bringen. Was sich dann auch als überaus sinnvoll erwies, denn es war nicht zu übersehen: „Meist magern die Weißen in den Tropen rasch ab“. Muss irgendwie am Klima liegen. Was kann man dagegen tun? „Namentlich in der Zeit der Rekonvaleszens, nach Klimafieber und Ruhr, ist eine kräftigende und angepasste Kost von großer Wichtigkeit“. Eine solche ins Zentrum der Betrachtungen zu stellen, machen sich die Verfasser zur noblen Aufgabe. Denn es gilt, gastronomisches Neuland zu betreten. Afrika auf den Tisch, so lautet die viele Seiten lange Herausforderung.

Und siehe da: wie reich die Savanne doch ist! Und was kann man da nicht alles essen! Z.B. den Höcker eines Zebus. Wichtig ist die Zubereitung. Selbstverständlich sollte man ihn vor dem Kochen erst einmal enthäuten. Haben wir das hinter uns, verfahren wir mit dem Stück ganz normal, so, wie wir es auch vom Fleisch der in Deutschland lebenden Tiere gewohnt sind. Wir geben Salz, Pfefferkörner, Suppenkräuter dazu. Serviert wird der Zebu-Höcker dann mit einer Remouladen- oder Cumberlandsauce.

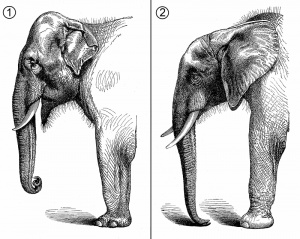

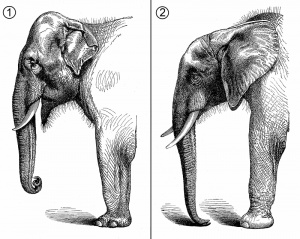

Der afrikanische Elefant ist rechts abgebildet. Man beachte den Fuss.

Jetzt zum Elefantenfuß! Er wird ähnlich zubereitet wie der Zebuhöcker, lässt uns aber darüber hinaus noch die Wahl, in welchem Zustand wir die Speise genießen: „Die gutgesäuberten und gewaschenen („Elefanten-“ d.V.) Füße … können nun warm oder auch kalt in ihrer gallertartigen Brühe serviert werden.“ Über die Größe des benötigten Topfes macht das Buch leider keine Angaben.

Wer’s ein bisschen kleiner mag, versucht es mal mit einem Antilopenkopf, oder, falls beim Metzger zu haben, einem Affenrücken. Laut Kochbuch wird er, ähnlich wie Hasenbraten, mit Specktreifen gespickt und dann „in heißer Butter unter fleißigem Begießen in sehr heißem Ofen rasch gargebraten“. Weiter empfiehlt sich das Hinzugeben einer „Fleischbrühe aus Maggis Bouillionwürfeln“, eine Empfehlung, die man unbedingt ernst nehmen sollte, denn Maggi hatte das Kochbuch gesponsort, und so wird es in Deutschsüdwestafrika gerochen haben wie in Singen am Hohentwiel, der Heimat des Brühwürfels.

Weiter finden wir im Buch Rezepte für den Tapirbraten und auch für eine Antilope. Wie man Flusspferdefleisch zubereitet, lassen wir hier jetzt mal beiseite. Im Wesentlichen verfährt man mit ihm wie mit dem Antilopenkopf. Eigentlich ganz einfach, aber bitte Maggi nicht vergessen.

Nun kann es ja sein, dass Sie in einer besonders hippen Gegend wohnen, wo der Metzger einen diagonal über der Brust geführte Schürze trägt, ein Nerd ist und sich Butcher nennt. Er wird neben Dry Aged Steaks, saisonbedingt vielleicht auch mal Störche im Festtagsangebot führen („auf Vorbestellung“). Hier muss man aber – so empfiehlt das Kochbuch – unbedingt fragen, ob es auch wirklich junge Tiere sind. Ansonsten unbedingt darauf achten: „Alte Störche legt man 36-48 Stunden in eine Essigmarinade“. Anschließend wie gehabt: Fleischbrühe, etwas Thymian und, nach Belieben, sauern Rahm dazugeben. Kein Maggi.

Nun kann es ja sein, dass Sie in einer besonders hippen Gegend wohnen, wo der Metzger einen diagonal über der Brust geführte Schürze trägt, ein Nerd ist und sich Butcher nennt. Er wird neben Dry Aged Steaks, saisonbedingt vielleicht auch mal Störche im Festtagsangebot führen („auf Vorbestellung“). Hier muss man aber – so empfiehlt das Kochbuch – unbedingt fragen, ob es auch wirklich junge Tiere sind. Ansonsten unbedingt darauf achten: „Alte Störche legt man 36-48 Stunden in eine Essigmarinade“. Anschließend wie gehabt: Fleischbrühe, etwas Thymian und, nach Belieben, sauern Rahm dazugeben. Kein Maggi.

Jetzt aber noch eines. Sollten Sie am Hl. Abend Gäste einladen, muss man sich vorsehen. Nicht jeder ist so weltoffen, wie er tut. Waren die Freunde schon mal in Afrika, sind also bereit, sich unterm Baum auf Neues einzulassen, kann man es spannend machen. Man hält dann mit der Wahrheit noch etwas hinterm Berg. Köstlich wäre es z.B., das Festmahl mit dem ungezwungen, fröhlichen Ruf: „Überraschung!“ einzuleiten, um dann erst nach dem Mahl mit der ganzen Wahrheit herauszurücken.

Scheint es aber, bedingt durch etwaige Empfindlichkeiten der Gäste, angebracht, diese über die Herkunft des Wild-Bratens im Unklaren zu lassen, dürfen Sie darauf zählen, dass ein noch nicht vollständig ausgewachsener Storch (erst mal „haut man Hals, Flügel und Füße weg“ – so das Kochbuch) selbst bei näherer Betrachtung locker als Stubenküken durchgeht.

Hat er allen geschmeckt, wäre das Problem, wie man so sagt, ohnehin vom Tisch.

PS Und ach, noch etwas. Sollten Sie es an den Feiertagen für angebracht halten, eine Aushilfe auf Teilzeitbasis zu beschäftigen, dann Obacht: „Die Behandlung des eingeborenen Dienstpersonals will auch erlernt sein. Es gibt unter ihnen viel arbeitsscheues Volk…“

Bosworth gefallen, waren seine Gebeine erst kürzlich wiedergefunden worden. Geht aber auch nicht, denn der Eiserne Kanzler war, anders als der damalige König von England, keineswegs buckelig und zudem von niederem Adel. Kurz: der Vergleich hinkt. Außerdem hatte man Bismarck nicht unter dem Parkplatz eines Supermarktes beigesetzt.

Bosworth gefallen, waren seine Gebeine erst kürzlich wiedergefunden worden. Geht aber auch nicht, denn der Eiserne Kanzler war, anders als der damalige König von England, keineswegs buckelig und zudem von niederem Adel. Kurz: der Vergleich hinkt. Außerdem hatte man Bismarck nicht unter dem Parkplatz eines Supermarktes beigesetzt.

Denn Peter Drischel, besser bekannt unter seinem Küstlernamen, Pete Tex, ist Musiker. Einer, der es mit der Musik ganz genau nimmt. Klar, dass er nichtsdem Zufall überlässt. Hat er nie getan, seit er, in Rastatt 1942 geboren und schon ab 1950 in musikalischer Ausbildung, beschloss, es mit der Musik ernst zu meinen. Nach dem Klavierunterricht ging’s gleich ans Saxophon. Ab seinem 13. Lebensjahr spielt er bereits in einer Bigband. Dann Mitglied in einer Dixie-Combo, der Tanzformation ‚Schwarz-Weiß’, dazwischen aber immer wieder auch Einsatz in der Rastatter Stadtkapelle.

Denn Peter Drischel, besser bekannt unter seinem Küstlernamen, Pete Tex, ist Musiker. Einer, der es mit der Musik ganz genau nimmt. Klar, dass er nichtsdem Zufall überlässt. Hat er nie getan, seit er, in Rastatt 1942 geboren und schon ab 1950 in musikalischer Ausbildung, beschloss, es mit der Musik ernst zu meinen. Nach dem Klavierunterricht ging’s gleich ans Saxophon. Ab seinem 13. Lebensjahr spielt er bereits in einer Bigband. Dann Mitglied in einer Dixie-Combo, der Tanzformation ‚Schwarz-Weiß’, dazwischen aber immer wieder auch Einsatz in der Rastatter Stadtkapelle.